Abgeschlossene Projekte

Die erfolgreiche Umsetzung von nationalen und internationalen Klima- und Umweltschutzprojekten ist ein wichtiger Bestandteil von Klagenfurts Weg zu einem emissionsneutralen, energieeffizienten und ressourcenschonenden Lebensraum. Gleichzeitig soll dadurch die hohe Lebensqualität für die Bevölkerung und zukünftige Generationen weiter verbessert und nachhaltig gesichert werden.

Abteilung Klima- und Umweltschutz

Bahnhofstraße 35

9010 Klagenfurt am Wörthersee

Hier finden Sie eine Auflistung erfolgreich verwirklichter Klima- und Umweltschutzprojekte der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee aus den letzten Jahren:

Mit dem Projekt Urban Climate Change Adaptation for Austrian Cities: Urban Heat Islands (ADAPT-UHI) wurden für drei österreichische Pilotstädte (Klagenfurt am Wörthersee, Salzburg und Mödling) Klimasimulationen für das gesamte Stadtgebiet durchgeführt, um eben diese Hitzeinseln zu identifizieren. Unter der Berücksichtigung der jeweiligen lokalen klimatischen Situation und der individuellen Bebauungs- und Vegetationsstruktur der jeweiligen Stadt, soll das Mesoklima aufgrund der individuellen Standortfaktoren so genau wie möglich modelliert werden.

Ziel dieses Projektes war es, einerseits UHIs in den drei Städten bestmöglich darzustellen, um in weiterer Folge mit sogenannte Klimawandelanpassungsmaßnahmen entgegen zu wirken, andererseits aber auch Bewusstseinsbildung für die Stadtbevölkerung zu erzeugen und vor den steigenden Gefahren des Klimawandels aufmerksam zu machen.

Die Verantwortlichen der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee sind sich der Verantwortung bewusst, den Bürgerinnen und Bürgern eine lebenswerte und zukunftsorientierte Stadt zu bieten. Deshalb ist Klagenfurt am Wörthersee 2016 dem Neuen Konvent der Bürgermeister beigetreten und hat sich dazu verpflichtet, den bisher vorliegenden SEAP (Sustainable Energy Action Plan) aus dem Jahr 2014 zu aktualisieren und auf Klimaanpassungmaßnahmen zu erweitern (SECAP). Das Projekt ADAPT-UHI ist dabei eine wichtige Hilfestellung zur Identifizierung und Bekämpfung von urbanen Hitzeinseln. Neben dem ehrgeizigen Ziel der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee bis zum Jahr 2050 CO2 neutral zu werden, sind diese Maßnahmen wichtige Puzzleteile auf dem Weg zu einer klimaangepassten Stadt als Teil einer Smart City.

Infomaterial zu ADAPT-UHI als Download

Bereitstellung von Richtlinien für eine transnationale Strategie

Entwicklung eines Entscheidungsunterstützungssystems für den verantwortungsbewussten Umgang und Management von Nichtheimischen Baumarten (Non-Native Trees - NNTs) im Alpenraum. Das Projekt passt im Rahmen der nationalen und regionalen Standortpolitik Schutz und Verbesserung der biologischen Vielfalt, um die ökologische Konnektivität sicherzustellen und kulturelle Ressourcen unter Beibehaltung eines hohen Maßes an Widerstandsfähigkeit und Ökosystemleistungen im gesamten Alpenraum.

Geplante Implementierungen

- Entwicklung einer umfassenden Datenbank, auch unter Einbeziehung von Citizen Science, über NNTs-Arten im Alpenraum, einschließlich ihrer aktuellen räumlichen Verteilung.

- Projektion der möglichen Verbreitung von NNTs-Arten im Alpenraum unter Berücksichtigung bestehender Klimawandelszenarien und anthropologischem Druck.

- Bewertung ihres invasiven Potenzials in verschiedenen Kontexten und Umgebungen einschließlich Biodiversitätsverluste.

- Formulierung von Managementempfehlungen für NNTs-Arten unter unterschiedliche Klima- und Wirtschaftsszenarien

- Analyse der verschiedenen Ökosystemdienstleistungen von NNTs-Arten und potenzielle Vorteile um Kompromisse zu bewerten.

- Erarbeitung einer einheitlichen transnationalen Managementstrategie sowie verantwortungsbewusster Umgang mit NNTs-Arten, unterstützt durch einen Richtlinien Implementierungsplan.

- Demonstration der Anwendbarkeit der transnationalen Managementstrategien für politische Entscheidungsträger, Zivilgesellschaft und Interessengruppen aus verschiedene Sektoren.

- Einrichtung eines Open ALPTREES Knowledge Hub zum Austausch von formellen und nicht formale Lernwerkzeuge und technische Anleitungen in Bezug auf die Besten Managementpraktiken und verantwortungsbewusster Umgang mit NNTs-Arten.

- Verbesserung der wissensbasierten Entscheidungsinstrumente, die es ermöglichen Interessengruppen in den Bereichen Waldbewirtschaftung, Naturschutz, Holzindustrie und Stadtplanung zur Unterscheidung zwischen negativen und positiven Auswirkungen von NNTs-Arten auf Ökosystemleistungen und -funktionen sowie Bedürfnisse in Wäldern und peri- / städtischen Gebieten.

Projektlaufzeit: Oktober 2019 - Juni 2022

Projektpartner:

- Federal Research and Training Centre for Forests, Austria

- City of Klagenfurt, Austria

- National Research Insitute of Science and Technology for Environment and Agriculture, Grenoble regional centre, France

- Slovenian Forestry institute, Slovenia

- Edmund Mach Foundation, Italy

- Forest Research Institute Baden-Wuerttemberg, Germany

- International Institute for Applied Systems Analysis, Austria

- Centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), France

- City of Maribor, Slovenia

- Development Agency Sora, Slovenia

- LAMORO Development Agency, Italy

- City of Trento, Italy

Website:Home – Alpine Space

Ihr Kontakt

Nicole JANTSCHGI

Abteilung Klima- und Umweltschutz

Klimaschutzprojekte und Projektanträge (national und international), Mission2030, IPAK GmbH, nextbike Klagenfurt

Amtsgebäude Bahnhofstraße

Bahnhofstraße 35 / 3. Stock / Zimmer: 314 / 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Es wurden insgesamt 69 Elektro-Fahrzeuge (35 PKW, 2 Nutzfahrzeuge, 10 Microcars, 10 Pedelecs, 10 Scooter, 1 E-Bus und 1 Solarschiff für den Lendkanal) angeschafft und getestet sowie die dafür notwendige Infrastruktur aufgebaut.

Auf unbefestigten Flächen (Baustellen, unbefestigte Straßen) wird Flüssig-CMA in den Städten zur Staubbindung benützt. Das Ergebnis ist eine serienreife Methodik (Bedienungshandbuch für Gemeinden) zur deutlichen Verringerung (-30% bezogen auf einen Tagesmittelwert) der Feinstaubbelastung an stark befahrenen Straßen.

Maßnahmen in der Stadt Klagenfurt am Wörthersee:

- Erstellung eines lokalen Aktionsplans für erneuerbare Energien

- Installierung eines Dünnschicht-Photovoltaik-Moduls, welches in öffentlichen Gebäuden integriert wird

- Basierend auf der Analyse der technologischen, ökologischen, ökonomischen und regulativen Rahmenbedingungen wird eine detaillierte Projektstudie für weitere Umsetzungsmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden geführt

Projektziele

Ziel von e-MOTICON war es die öffentliche Verwaltung bei einer homogenen Entwicklung der E-Mobilität zu unterstützen und ihr eine innovative transnationale Strategie zu bieten. Im Rahmen des Projektes wurden, nach der Analyse der technischen Lösungen und bestehenden Geschäftsmodelle ein innovatives intermodales E-Ladeinfrastruktur-Modell auf Grundlage der transnationalen Strategie und der regionalen Aktionspläne erarbeitet. Außerdem ist es ein wirksames Instrument für den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur, welches durch die Pilotmaßnahmen der Projektpartner getestet wurde. In diesem Prozess wurden Vertreter der öffentlichen Verwaltung, des industriellen Sektors, der Forschungszentren, der regionalen Agenturen, der öffentlichen Verkehrsbetriebe und die Endnutzer (Bürger und Touristen) einbezogen.

Die öffentliche Verwaltung befasst sich meist individuell mit den lokalen Bedürfnissen und überlässt die Investitionen Privaten, nicht koordinierten Initiativen. Ziel von e-MOTICON war es die öffentliche Verwaltung bei einer homogenen Entwicklung der E-Mobilität zu unterstützen und ihr eine innovative transnationale Strategie zu bieten. Im Rahmen des Projektes wurden, nach der Analyse der technischen Lösungen und bestehenden Geschäftsmodelle ein innovatives intermodales E-Ladeinfrastruktur-Modell auf Grundlage der transnationalen Strategie und der regionalen Aktionspläne erarbeitet. Außerdem ist es ein wirksames Instrument für den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur, welches durch die Pilotmaßnahmen der Projektpartner getestet wurde. In diesem Prozess wurden Vertreter der öffentlichen Verwaltung, des industriellen Sektors, der Forschungszentren, der regionalen Agenturen, der öffentlichen Verkehrsbetriebe und die Endnutzer (Bürger und Touristen) einbezogen.

Nutzen für Klagenfurt

- Synergie mit dem Fahrradverleihsystem „Nextbike“ durch Ergänzung eines zentralen Mobilitätsknoten und Softwareentwicklung. Weiters zur internationalen Verknüpfung von E-Ladeinfrastruktur, Fahrradverleih und öffentlicher Verkehr.

- Das Projekt e-MOTICON entspricht den Zielsetzungen des STEK 2020+, des Aktionsplans Mobilität Klagenfurt und dem SEAP Klagenfurt.

- Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs

- Zusatzangebot für Touristen

- Verschiebung des Modal Split vom Motorisierten Individualverkehr in Richtung Umweltverbund

- Verringerung der CO2-Emissionen

- Verkehrsberuhigung in der Innenstadt

Förderprogramm: Europäische Territoriale Zusammenarbeit Alpenraum 2014 - 2020

Fördergeber: Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

Projektleiter: Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A. (Mailand)

Projektpartner: RSE - Ricerca Sistema Energetico, IT (Lead Partner), Provincia di Brescia, IT, Regione Piemonte, IT, Regione del Veneto, Sezione Logistic, IT, Regione Lombardia, IT, Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, AT, Posoški razvojni center, SI, BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj Regionalna razvojna agencija Gorenjske, SI, Pôle Véhicule du Futur, FR, Rhônalpénergie-Environnement, FR, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Berchtesgadener Land mbH, DE, Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten, DE, B.A.U.M. Consult GmbH München, DE, Alpine Pearls – Verein zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus mit umweltfreundlicher Mobilität, AT, Bayern Innovativ GmbH, DE

Projektlaufzeit: November 2016 bis Juni 2019

Dieses Projekt wurde vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Interreg Alpine Space Programms kofinanziert. Der Gesamtkosten des Projekts betragen 2.085.556,10 Euro, davon sind 1.772.722,67 Euro EFRE-Fördermittel.

Im Rahmen des abgeschlossenen INTERREG Alpine Space Projektes e-MOTICON (2016 – 2019) wurde eine einheitliche Strategie bzw. ein Leitfaden für die Umsetzung von Ladeinfrastruktur im Alpenraum für Städte und Gemeinden entwickelt. Ziel war es, eine einfache, einheitliche Nutzung der Ladeinfrastruktur für Private, Unternehmen und Touristen.

Gemeinsam mit der Stadtwerke Klagenfurt AG, welche ebenfalls Projektpartner ist, ist eine Grundlagenstudie hinsichtlich des Aufbaus einer entsprechenden E-Ladeinfrastruktur zum Umstieg auf E-Busse im Öffentlichen Verkehr, die auch für den Güterverkehr genutzt werden kann, geplant. Unter anderem werden Stromnetzsimulationen durchgeführt, um die Auswirkungen auf das Stromnetz abzubilden. Die Ergebnisse können dann auch für andere Städte im Alpenraum beispielgebend sein.

Im Bereich der Güterlogistik soll im ersten Schritt eine Marktanalyse über aktuelle und zukünftige mögliche elektrifizierte LKW’s (Batterie- oder H2-betrieben) durchgeführt werden. Eine Abschätzung soll erfolgen, ob und wie die E-Ladeinfrastruktur des Öffentlichen Verkehrs mitgenutzt werden kann.

Nutzen für Klagenfurt

- Das Projekt e-SMART entspricht den Zielsetzungen der Smart City Strategie Klagenfurt (Handlungsfeld Mobilität), des STEK 2020+, des Aktionsplans Mobilität Klagenfurt und dem SEAP Klagenfurt

- Attraktivierung des Öffentlichen Verkehrs

- Verringerung der CO2-Emissionen

- Verkehrsberuhigung in der Innenstadt

e-SMART Projektergebnisse

Die im Rahmen von e-SMART erarbeiteten Ergebnisse finden Sie unter folgendem Link zusammengefasst:

https://www.alpine-space.eu/project/e-smart-2/

Förderprogramm:Europäische Territoriale Zusammenarbeit Alpenraum 2014-2020

Fördergeber: Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

Projektleiter: Ricerca sul Sistema ENergetico - RSE S.p.S. (Mailand)

Projektlaufzeit: Oktober 2019 – März 2022

Projektpartner:

- Research on Energy System – RSE, IT (Konsortialführerin)

- Regione Piemonte, IT

- Veneto Strade S.p.A., IT

- The Smart City Association Italy, IT

- BSC, Business Support Center. Ltd, Regional Development Agency of Gorenjska, SI

- ACS Automotive cluster of Slovenia, SI

- Cluster Pole Vehicule du Futur, FR

- Auvergne Rhône-Alpes Energy Environment Agency, FR

- Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten, DE

- Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder, DE

- Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee

- Codognotto Austria GmbH, AT

- Landkreis Oberallgäu, DE

- Stadtwerke Klagenfurt AG, AT

- Landkreis München, DE

Dieses Projekt wird vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Interreg Alpine Space Programms kofinanziert. Die Gesamtkosten des Projektes betragen 2.528.349,70 Mio. Euro, davon sind 2.149.097,24 Mio. Euro EFRE-Fördermittel.

Projektwebsite: Home – Alpine Space

Ihr Kontakt

Nicole JANTSCHGI

Abteilung Klima- und Umweltschutz

Klimaschutzprojekte und Projektanträge (national und international), Mission2030, IPAK GmbH, nextbike Klagenfurt

Amtsgebäude Bahnhofstraße

Bahnhofstraße 35 / 3. Stock / Zimmer: 314 / 9020 Klagenfurt am Wörthersee

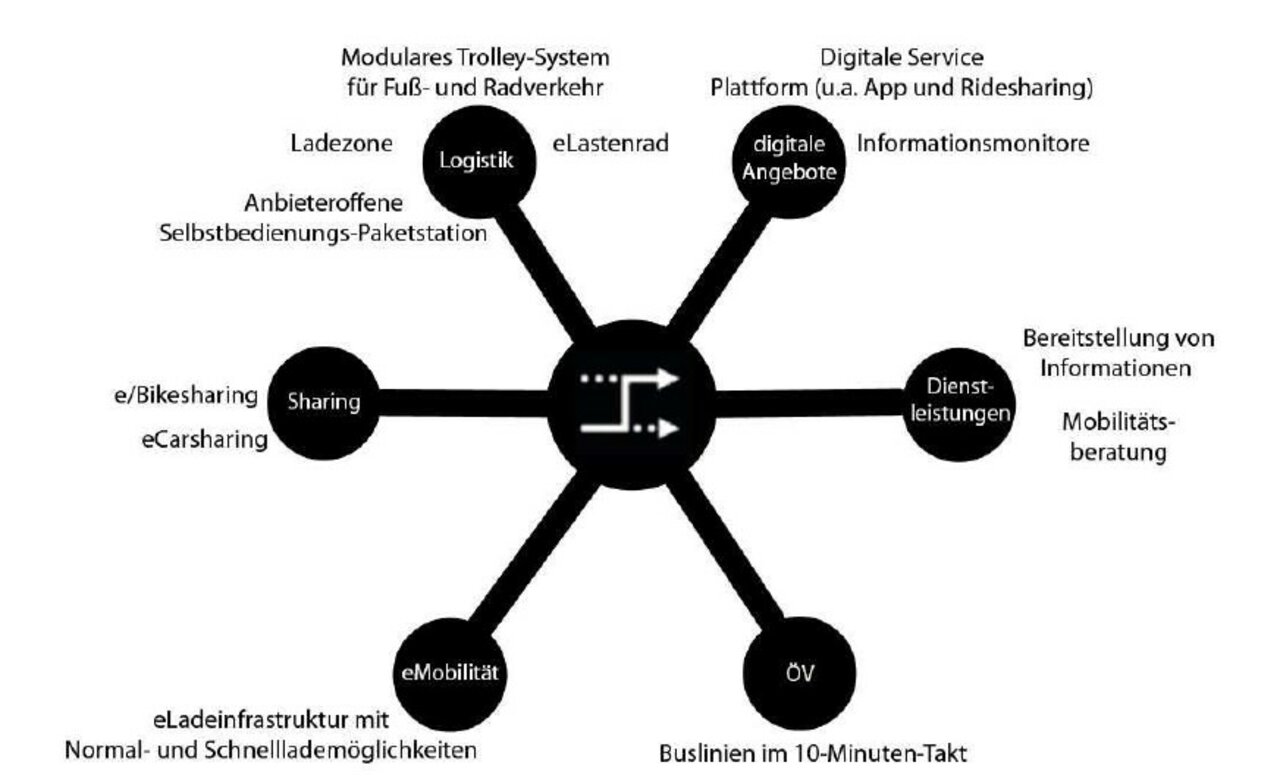

Ziel von hi MOBIL

Errichtung des ersten multimodalen Mobilitätsknotens in Klagenfurt Harbach, der als Mustermobilitätsknoten dient.

Inhalte von hi MOBIL

Folgende Mobilitätsangebote werden für die BewohnerInnen von Klagenfurt Harbach bereitgestellt:

- hi MOBIL Mobilitätsknoten m. integrierten Bushaltestellen und Infopoint, Busanbindung im 10-Minuten-Takt

- 2 Öffentliche E-Ladestationen (22kW) für E-Fahrzeuge/ 1 öffentliche Schnelladestation (auch für E-Taxis)

- 1 E-Carsharing-Standort mit einer E-Ladestation (22kW) und zwei E-Carsharing Fahrzeugen

- 2 Fahrradverleihstationen m. 10 Leihfahrrädern- und 6 E-Leihfahrrädern als Erweiterung des bestehenden 24/7-NextBike-Fahrradverleihsystems in Klagenfurt

- Anbindung und Anreize für den Radverkehr (Fahrrad Self-Servicestation, Fahrradbügel)

- Multifunktionale Ladezone

- Anbieteroffene Selbstbedienungs-Paketstation

- 24/7-Verleih für 2 E-Lastenfahrräder

- 24/7-Trolley-System

- Digitale Service-Plattform mit Schnittstellen zu allen Mobilitätsangeboten und Anbindung an ein Ridesharing-System

- Mobilitätsberatungen u. Informationskampagnen

- Evaluierung der NutzerInnenakzeptanz der angebotenen Mobilitätsdienstleistungen & Erstellen von Geschäftsmodellen

Erwartete Ergebnisse

Es werden Anreize zum Verzicht auf den eigenen PKW, zum Umstieg auf den Umweltverbund und zur verstärkten Nutzung der E-Mobilität geschaffen.

Erwartete Wirkung

Durch die Nutzung von Mobilitätsangeboten (bes. ÖV/ Sharing) kommt es durch zu einer Reduktion des Motorisierungsgrades in Harbach bei gleichzeitiger Steigerung des E-Mobilitätsanteils. Dies bewirkt eine Reduktion von Lärm- und Schadstoffemissionen und eine deutliche Verbesserung des Modal-Splits zugunsten des Umweltverbandes. Die höhere Lebensqualität hat Signal- und Vorbildwirkung für das ganze Klagenfurter Stadtgebiet und die gesamte Region.

Förderprogramm: E-Mobilität für alle- Urbane Elektromobilität

Fördergeber: bmvit

Abwicklungsstelle: SCHIG

Fördermittel hi MOBIL: 324.653,21 Euro

Projektlaufzeit hi MOBIL: 01.10.2018 - 30.09.2021

Projektpartner:

- Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, Abteilung Klima- und Umweltschutz als Konsortialführerin

- KMG für den Öffentlichen Verkehr

- VKS und GWG als Wohnbauträger von hi Harbach

- Family of Power für das E-Carsharing Angebot

- Diakonie de la Tour für die Mobilitätsberatung und –information

- Alpen- Adria- Universität für die Evaluierung und die Erstellung von Geschäftsmodellen

Dieses Projekt wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) gefördert und im Rahmen des Programms – E-Mobilität für alle: Urbane Elektromobilität – durch die Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH (SCHIG mbH) abgewickelt.

Ihr Kontakt

Mag.a Birgit POBATSCHNIG

Abteilung Klima- und Umweltschutz

Projektanträge, Klimaschutzprojekte, Mobilitätsverträge, Mobilitätsknoten, nextbike Klagenfurt

Amtsgebäude Bahnhofstraße

Bahnhofstraße 35 / 3. Stock / Zimmer: 313 / 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Andererseits setzt Horizont Europa (HE) mit seiner Initiative von „100 Climateneutral Cities by 2030“ den österreichischen Städten das ambitionierte Ziel, bereits mit 2030 klimaneutral zu werden. Da Klagenfurts Smart City Strategie derzeit eine Klimaneutralität bis 2040 als realistisch erscheinen lässt, wird hier eine fundamentale Neuausrichtung und Planung notwendig sein.

Erwartete Ergebnisse

Klagenfurt erwartet sich eine auf Erreichung der Klimaneutralität und SDGs 2030 hin ausgerichtete, mit jungen BürgerInnen und Stakeholdern adaptierte Smart City Strategie als Eintrittstor zu den 100 klimaneutralen Städten Europas. Diese Strategie wird neben einer partizipativ erarbeiteten Vision, eine Roadmap mit Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität 2030 beinhaltet. Ein Umsetzungsplan inklusive möglicher Finanzierungsoptionen wird anhand eines Stadtquartiers erarbeitet. Für die Teilnahme an der urbanen Mission von Horizont Europe „100 Climateneutral Cities by 2030“ gibt es einen Struktur- und Kapazitätsplan.

Förderprogramm: Stadt der Zukunft (8. Ausschreibung)

Fördergeber: Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG)

Abwicklungsstelle: Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK)

Projektkosten: 113.244 Euro

Fördermittel: 113.244 Euro

Laufzeit: 01.10. 2021 – 30.09.2022

Projektpartner:

- IPAK GmbH – International Project Management Agency Klagenfurt on Lake Wörthersee GmbH als Konsortialführerin

- AIT – Austrian Institut of Technology GmbH

- Umweltbundesamt

Das Projekt wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) sowie der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) im Förderprogramm Stadt der Zukunft (SdZ) unterstützt.

Ihr Kontakt

Stefan GUGGENBERGER

Abteilung Klima- und Umweltschutz

Projektkoordination, Mission klimaneutrale Stadt, EU-Cities Mission, Smart City Klimastrategie, Klimakommunikation

Amtsgebäude Bahnhofstraße

Bahnhofstraße 35 / 3. Stock / Zimmer: 320 / 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Inhalte und Zielsetzungen

Außerdem werden in den nächsten zwei Jahren zahlreiche Amphibienlaichgewässer saniert und neue angelegt. Dadurch kann das Angebot für seltene und geschützte Amphibien, Libellen und andere Tiere erweitert und die Artenvielfalt in den Feuchtgebieten gefördert werden. Darüber hinaus ist eine großangelegte Potentialstudie geplant.

Sie soll Aufschlüsse liefern, welche zusätzlichen ehemaligen Moorflächen im Stadtrandgebiet sich zur Renaturierung bzw. Wiedervernässung eigenen und gut mit anderen Lebensräumen vernetzen lassen. An ausgewählten Standorten sind in der zweiten Projekthälfte Renaturierungsmaßnahmen vorgesehen. Ein weiterer zentraler Punkt: Projektbegleitend wird die Bevölkerung über die große Bedeutung von Mooren für Biodiversität und Klimaschutz informiert. Geplant ist unter anderem die Herausgabe einer „Moorbroschüre“.

Nass- und Feuchtgebiete zählen zu den produktivsten und artenreichsten Ökosystemen. Als „Biodiversitäts-Hotspots“ leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Bewahrung der biologischen Vielfalt auch in Klagenfurt. Darüber hinaus sind Moore und andere Feuchtflächen unverzichtbare Bestandteile der städtischen CO2-Bilanz. Denn in nassen Moorböden wird sehr viel CO2 gespeichert, da organische Substanz nur unvollständig abgebaut und Kohlenstoff gebunden bleibt, es bildet sich Torf. Aus trockengelegten Mooren emittiert hingegen CO2 – und dies gilt es zu verhindern. Klimaneutralität ist ohne effektiven Schutz von Mooren nicht erreichbar, das weiß auch die Landeshauptstadt Klagenfurt. Als einzige österreichische Stadt nimmt sie an der EU-Cities Mission für 100 klimaneutrale und smarte Städte bis 2030 teil und engagiert sich jetzt auch für Moore. Naturschutz und Klimaschutz lassen sich beim Schutz von Mooren also wunderbar verknüpfen.

Gleichzeitig sind Moore durch Entwässerung und Flächenverluste auch in Klagenfurt stark gefährdet und im Rückgang begriffen. Fortschreitende Siedlungstätigkeit, Straßenbau und landwirtschaftliche Nutzung fordern ihren Tribut. Hier will „Moor4Klagenfurt“ ein deutliches Zeichen für mehr aktiven Moorschutz setzen und diesen auch im künftigen STEK (Stadtentwicklungskonzept) explizit berücksichtigt sehen. Die Lindwurmstadt besinnt sich ihrer Moore, die ursprünglich zahlreich in der Umgebung vorhanden waren.

Gefördert wird „Moor4Klagenfurt“ durch den Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums für Klimaschutz, mit Finanzierung von der Europäischen Union – NextGenerationEU. Das Projekt läuft noch bis August 2025. Es handelt sich um ein Umsetzungsprojekt zur Wiederherstellung prioritär eingestufter, geschädigter Ökosysteme mit dem Schwerpunkt Moore und Feuchtgebiete. Federführend ist die Abteilung Klima- und Umweltschutz des Magistrats. Mit der ökologisch-fachlichen Baubegleitung der Pflege- und Sanierungsmaßnahmen ist das E.C.O. Institut für Ökologie betraut.

Projektinformationen:

Projektlaufzeit: 01. September 2023 – 31. August 2025

Förderprogramm: Biodiversitätsfonds

Förderquote: 100 Prozent Finanzierungssatz für Gemeinden

Gesamtkosten Klagenfurt: 387.347 Euro

Projektkonsortium:

- Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee

Ihr Kontakt

Stefan GUGGENBERGER

Abteilung Klima- und Umweltschutz

Projektkoordination, Mission klimaneutrale Stadt, EU-Cities Mission, Smart City Klimastrategie, Klimakommunikation

Amtsgebäude Bahnhofstraße

Bahnhofstraße 35 / 3. Stock / Zimmer: 320 / 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Neuigkeiten

Maßnahmen

- Ausbildung von 34 Energiebeauftragten in der kommunalen Verwaltung

- Bewusstseinsbildung zur effektiven Steigerung der Energieeffizienz in 34 Kommune mit speziell entwickelten Werkzeugen (Netzwerk von 55 Energieschauplätzen, Energie-Ambassador, Energiebildungsprogramme für Zielgruppen, visualisiertes Energiemonitoring in 24 Pilotgemeinden, grenzüberschreitende Energieeffizienzwettbewerbe)

- Aktive Einbindung von rund 1.000 öffentlich Bediensteten in ein Energieeffizienzprogramm mit dem Ziel der Energieeinsparung von 5 Prozent (Ausgangsbasis 2016)

Zielgruppen

- Energiebeauftragte und andere in der Verwaltung Beschäftigte auf Gemeindeebene

- Bevölkerung in den Projektgemeinden

Maßnahmen in Klagenfurt

- Online-Tool „Klick fürs Klima“ (interaktive Software zum Energiesparen in der öffentlichen Verwaltung)

- Ausstattung von 10 Amtsgebäuden mit Energiemonitoringsystemen

- Branding von 5 Energieschauplätzen

- Öffentlichkeitsarbeit

- Adaptierung des SEAP Klagenfurt

Nutzen für Klagenfurt

- Dieses Projekt unterstützt die Einsparmaßnahmen nach dem Energieeffizienzgesetz.

- Eine Einsparung von nur 5% bedeutet bereits eine Reduzierung der Energiekosten von ca. 200.000,00 Euro pro Jahr.

- 10 öffentliche Gebäude sind mit Energiemonitoringsystemen ausgestattet

- Programm Klick für‘s Klima

- Neben den deutlich reduzierten Energiekosten werden mit dem Projekt auch energie- und umweltpolitische Ziele erreicht.

Hierbei ist die Umstellung auf erneuerbare Energie, die gesteigerte Energieeffizienz, eine regionale Wertschöpfung, sowie eine Reduktion der

CO2-Emissionen zu nennen.

Partner:

- Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 8 (Lead Partner)

- Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica

- Razvojna agencija Sora d.o.o.

- Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, Abteilung Umweltschutz

- Mestna občina Nova Gorica

Fördergeber: Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

Projektförderung: 85 Prozent Co-Finanzierungsrate

Projektstart: 01.02.2017

Projektende: 31.01.2020

Dieses Projekt wurde über das Kooperationsprogramm „Interreg V-A Slowenien-Österreich“ unterstützt und im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.

Mehr Informationen unter: NEKTEO Nachhaltige Energie für Kommunen

Weiters sollen die Grenzwerte für PM10, PM2.5 und NO2 nach der Luftgüterichtlinie eingehalten werden.

Website:EU Projekt PMinter - Startseite

Desweiteren wurden 5 Elektrofahrzeuge angeschafft, die von den Bürgerinnen und Bürgern getestet werden konnten, um sie von den Vorteilen der E-Mobilität persönlich überzeugen zu können.

Für die Erhöhung der Sommerauslastung durch wärmegetriebene Kühlung und die direkte Nutzung von Abwärmequellen wurde ein konkretes Umsetzungskonzept mit zwei Varianten für eine Kälteversorgung mittels Absorptionskältemaschinen erstellt, wirtschaftliche Kennzahlen, sowie die Auswirkungen auf die Sommerauslastung der Fernwärme berechnet.

Für die Speicherung der verfügbaren Abwärme wurde die Überschusswärme abgeschätzt, Erdbeckenspeicher vordimensioniert, mögliche Standorte evaluiert, sowie die wirtschaftliche & rechtliche Machbarkeit, mögliche Umweltauswirkungen und die soziale Akzeptanz geprüft. Als Ergebnis liegt nun eine Machbarkeitsstudie vor, die der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee und dem lokalen Energieversorger EKG als Vorbereitung für Umsetzungsprojekte im Bereich Kühlung und Speicherung von Fernwärme dient.

Das im Projekt SAKS entworfene Niedertemperaturfernwärmekonzept mit Kühloption soll im Stadt-Entwicklungsgebiet Harbach, das auf 11ha Fläche im Osten von Klagenfurt am Wörthersee entsteht und im Endausbau bis zu 900 wohnbaugeförderte Wohneinheiten für rund 1.700 BewohnerInnen umfassen soll, umgesetzt werden. Für die Kälteversorgung von öffentlichen Gebäuden, wie dem Klinikum Klagenfurt am Wörthersee wurde ein Fernkältekonzept aufgesetzt. Die Erkenntnisse aus dem Projekt SAKS wurden in einem elektronischen Handbuch zusammengefasst und sind auch auf andere Städte umlegbar.

Projektleiter: Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, Abteilung Klima- und Umweltschutz

Projektpartner: Energie Klagenfurt GmbH EKG - Energie Klagenfurt, Grazer Energieagentur GmbH GEA Grazer Energieagentur GmbH

Projektlaufzeit: 03/2016 bis 02/2017 (verlängert bis 06/2017)

Smart Cities Website:www.smartcities.at

Downloads:

Im Projekt SLiKH wurden Handlungsempfehlungen für die Bereiche Gebäudetechnik und Infrastruktur, Mobilität und Grünraum ausgearbeitet. Diese wurden in konkrete Empfehlungen für die im Frühjahr 2019 startende Bebauung von „hi Harbach“ überführt. Diese Leitfäden sind auch auf andere Smart City Wohnbauvorhaben in Klagenfurt/ Kärnten übertragbar. Abgesehen von einer zukunftsorientieren und nachhaltigen Bauweise, wird bei der Gebäudetechnik vor allem auf den Einsatz von Smart Home Applikationen Wert gelegt.

Eine ausgeklügelte und klimaangepasste Grün- und Freiraumgestaltung sorgt nicht nur für ein angenehmes Klima in hi Harbach, sondern hat auch das Potential Energie einzusparen und urbane Hitzeinseln zu vermeiden. Die vor Ort ansässige Diakonie de la Tour wird mit dem entworfenen innovativen Sozialraumkonzept das Zusammenleben der zukünftigen BewohnerInnen erleichtern und zudem deren Inklusion fördern. Das in SLiKH erarbeitete nachhaltige Mobilitätskonzept wird im Projekt hi MOBIL link zu laufenden Projekten hi MOBIL einfügen bereits umgesetzt. Hier gilt es Anreize zur Förderung der Multimodalität zu setzen.

Neben einem attraktiven öffentlichen Verkehrsmittelangebot mit mehreren Buslinien im 10- Minuten-Takt, werden bereits vor Bezug der ersten BewohnerInnen von hi Harbach weitere Mobilitätsangebote wie E-Carsharing Fahrzeuge oder Verleihfahrräder zur Verfügung stehen. Dadurch wird der Umstieg auf nachhaltige Verkehrsmittel erleichtert und der Verzicht auf das eigene Auto fällt leichter.

Projektleiter: Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, Abteilung Klima- und Umweltschutz

Projektpartner: FH Kärnten IARA, Diakonie de la Tour, FGM AMOR GmbH, Symvaro GmbH, GM-Plan Techn. Büro GmbH

Projektlaufzeit: Februar 2017 bis Jänner 2018

Smart Cities Website:www.smartcities.at

Endbericht zum Projekt SLiKH als Download

Smarte und klimaneutrale Sanierung der Dag Hammarskjöld Siedlung

Durch Vorerhebungen (Befundungen in der „Phase 0“), die Anwendung ganzheitliche Methoden im Projekt, die Entwicklung von innovativen KPIs (Key Performance Indicators) und die soziale Begleitung wird die Nachhaltigkeit und Akzeptanz gesichert. Das Ergebnis ist eine Auslobungsunterlage für einen Architekturwettbewerb, der objektive und überprüfbare Nachhaltigkeitskriterien beinhaltet.

Das Projekt ist relevant für die Bestrebungen Klagenfurts bis 2030 klimaneutral zu werden, da die Ergebnisse der Studie auf andere Sanierungsprojekte in Klagenfurt übertragbar sind. Das Potenzial ist hoch, wenn Hemmnisse bei Förderlogiken angepasst werden.

Projektinformationen

Projektlaufzeit: Februar 2023 - Feber 2025 (verlängert bis 07/2025)

Förderinstrument: Sondierung

Fördergeber: BMK bzw. BM IMI

Förderprogramm: TIKS 2022(Technologien und Innovationen für die klimaneutrale Stadt)- Demonstration von klimaneutralen Gebäuden und Quartieren

Abwicklungsstelle: FFG

Gesamtkosten: 220.980 Euro

Projektförderung: 80 Prozent

Projektpartner:

- Stadt Klagenfurt, Abteilung Klima- und Umweltschutz, mit Klagenfurt Wohnen

- FH Kärnten www.fh-kaernten.at

- Renowave.at www.renowave.at

- Diakonie de la Tour www.diakonie.at

- IPAK GmbH https://ipakklagenfurt.at/

Website KNS- Klimaneutrale Stadt: www.klimaneutralestadt.at

Ihr Kontakt

Mag.a Birgit POBATSCHNIG

Abteilung Klima- und Umweltschutz

Projektanträge, Klimaschutzprojekte, Mobilitätsverträge, Mobilitätsknoten, nextbike Klagenfurt

Amtsgebäude Bahnhofstraße

Bahnhofstraße 35 / 3. Stock / Zimmer: 313 / 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Neuigkeiten

Ihr Kontakt

Mag.a phil. Sandra HABIB

Abteilung Klima- und Umweltschutz

EU-Projekte, Fördermanagement, Projektanträge, Klimaschutzprojekte, Mobilitätsprojekte, Umweltinformationen

Amtsgebäude Bahnhofstraße

Bahnhofstraße 35 / 3. Stock / Zimmer: 314 / 9020 Klagenfurt am Wörthersee